如雨と而酔のページ>

啄木雑想>渋民紀行ふたたび

渋民紀行ふたたび 2006.7

文中の写真をクリックすれば大きめの写真がでます

昨年と同じように、渋民を訪れる前日に盛岡に入り、市内の啄木所縁の場所をめぐった。特に今年(2006年)はこの5月に啄木生誕120周年の記念にと建立された盛岡第一高校内の歌碑を是非見たいとの思いがあった。

|

盛岡一高の歌碑

盛岡の中學校の 露臺の 欄干(に最(一度我を倚(らしめ |

これも去年と同じように自転車を借り、早速盛岡一高を目指す。知っているはずの道だがうまく着けない。一旦諦めて、後で寄ろうとしていた啄木新婚の家で見学かたがた一休み。館の主人に道を尋ね薄暮の中ようやく辿り着いた。初めてお目にかかるまでかなり寄り道をした。

あくる朝目覚めると細い窓の隙間からかなり明るい光が来る。髭などかまわず着替えただけて今年こそ岩手山の雄姿を見ようと開運橋に行ってみるが、ほんの少し裾を見せるのみ、またはぐらかされた。

渋民駅前の歌碑

8時前盛岡からIGR(岩手銀河鉄道)で渋民駅に降り立つ。

祝日(海の日)というのにこの駅で降りたのは小生ただひとり。客待ちのタクシーには申し訳ないが、通り過ぎる。

早速駅前に歌碑を見いだす。玉山村合併50周年記念として2004年5月、地元の町内会によって建てられた。

<なつかしき

故郷にかへる思ひあり、

久し振りにて汽車に乗りしに。>

前回は一と駅先の好摩から徒歩で渋民に戻るルートをとったが、今回は渋民駅から入った。時間が足りないので今回は自転車を借りようとしたが、8時少し過ぎでは店のシャッターは半開き。徒歩だと時間が心配だなと思いながらも諦めて歩きかけたとき、近所の小母さんが通りかかり店の人を呼んでくれた。親切な方がいて予定どおり自転車での移動、助かった。

渋民の中心までは国道4号線の一本道だがクルマが多い。左右確かめながらゆっくり北に進む。

啄木ドライブインの歌碑

北上川にかかる船田橋を渡り、数分で右側に啄木ドライブインの歌碑を見つけ、クルマが間歇的に疾駆する道路を怖々横切る。

店主建立(昭和53.4.13)の、高さ2メートルはあろうというこの碑には、

<神無月

岩手の山の

初雪の眉にせまりし朝を思ひぬ>

が刻まれている。

昔の写真では岩手山を背にしていて、いい図柄であったが、この面前にある碑は山と対面するよう建っていた。移設したのだろうか。残念、朝の逆光で見にくい写真となった。

愛宕神社、愛宕の森(生命の森)

愛宕の森には前回は宝徳寺寺堤の裏の山道から入ったが、今回は4号線に面する愛宕神社の参道から登る。

啄木の幼少年時代の遊び場でもあったこの森を啄木は「生命(の森」と呼び、ここに来ては疲れた心をいやし、思索し文学の心を養った。

代用教員だった頃は時に児童を集め理想を語った。村内を騒然とさせた校長排斥・教育刷新の同盟休校(ストライキ)を行うため生徒に熱く語ったったのもここだったのだろう。

神社左手奥の展望台からは、足許に渋民の街並みと田畑が広がり、その先に岩手山の雄大な姿が屹立する。

この碑からさらに百メートルも南へ行った左(東)に、愛宕神社の鳥居がある。背後の丘の上に神社がある。あたり一帯は、眼下には渋民の集落が広がり、北上川の西に岩手山がそびえている

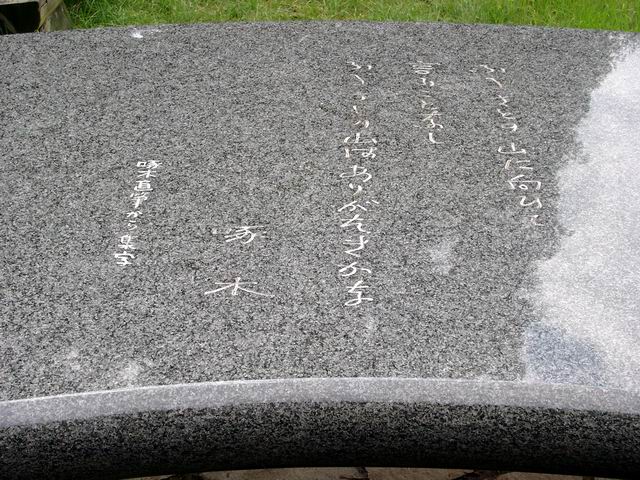

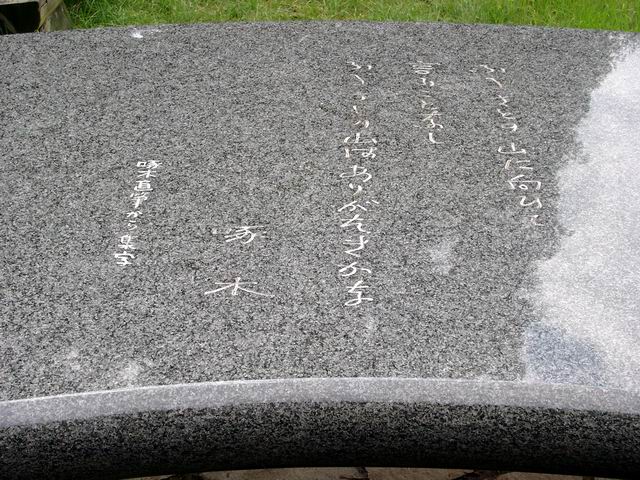

展望台の半円形のテーブルには、

<ふるさとの山に向ひて

言ふことなし

ふるさとの山はありがたきかな>

奥の山道への入り口に啄木自身の筆跡を刻んだ歌碑が立つ。

<新しき明日の来るを信ずといふ

自分の言葉に

嘘はなけれど――>

愛宕の森の奥にも入ったが、啄木がよく聞いたという郭公は一声もなく、囀りの上達した鶯の声のみつづいていた。

伊五沢家建立の碑

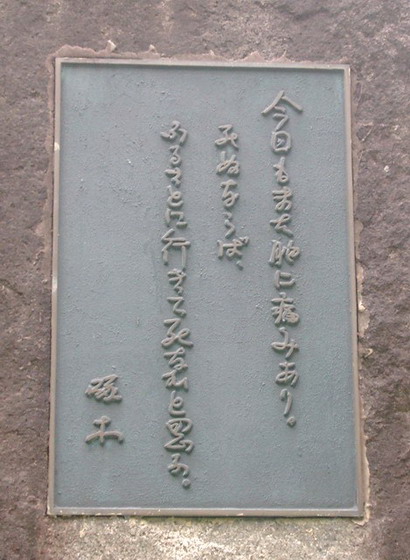

4号線から右に折れる宝徳寺への道に思いがけず歌碑を見つけた。

<今日もまた胸に痛みあり。

死ぬならば、

ふるさとに行きて死なむと思ふ。>

110年ぶりの宝徳寺本堂再建を機に、啄木と縁が深かった先祖(建立者の曽祖父丑松氏)の供養をかねて2001年11月10日に建立したものという。建立者の富雄氏は「啄木と渋民の人々」を著している方だが、同じ碑面にその祖先の俳句を刻んでいるのは余り見よいものではない。

宝徳寺

啄木の「実家」は、曹洞宗萬年山宝徳寺という。

明治20(1887)年3月30日、啄木1歳、父一禎の転住に伴い、日戸の常光寺からここ宝徳寺に移った啄木はこの寺で多感な少年期を過ごした。明治35年(1902)盛岡尋常中学校を退学して上京、後に病を得て帰郷、療養したのもここである。父一禎が住職を罷免され、明治38年3月この寺を出るまで「実家」であった。

昨年見落としていた「凌霄花」の詩碑にまっすぐ向かう。本堂右手前の分かりやすいところにあるのにどうして目に入らなかったのだろう。

「凌霄花」の詩の一節が銅板に彫られ埋め込まれている。

啄木が幼きころ思いを寄せ、

<大形の被布の模様の赤き花 今も目に見ゆ 六歳の日の恋>

と後年詠んだ沼田サタの70回忌の追悼として昭和37年10月に建てられた。

「凌霄花の詩」、「はじめの恋」参照。

<君が墓あるこの寺に、 時告げ、法の声をつげ、

君に胸なる笑みつげて、 わかきいのちに鐘を撞く。―

君逝にたりと知るのみに、 かんばせよりも美しき

み霊の我にやどれりと 人はしらねば、身を呼びて

うつけ心の唖とぞ あざける事よ可笑しけれ。>

寺門を入って右手の大きなさわら(ひば)の木は玉山町の保存樹に指定されている。その袂に建てられた碑には、

<ふるさとの寺の畔 の

ひばの木の

いただきに来て啼きし閑古鳥!>

昭和36(1961)年啄木50回忌を機に、17世住職遊座芳夫師が啄木一族鎮魂の歌碑として建立した。

平成13(2001)年に宝徳寺の本堂が建て直された。

明治23(1890)年に父一禎が本堂を再建して以来110年ぶりのこと。本堂から岩手山が真正面に見える。立派な伽藍となったが、啄木ファンとしては往時の建物に会えないのは残念ではある。

明治23(1890)年に父一禎が本堂を再建して以来110年ぶりのこと。本堂から岩手山が真正面に見える。立派な伽藍となったが、啄木ファンとしては往時の建物に会えないのは残念ではある。

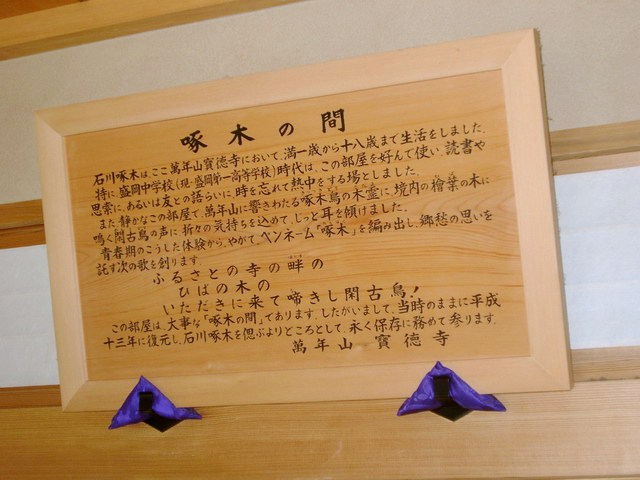

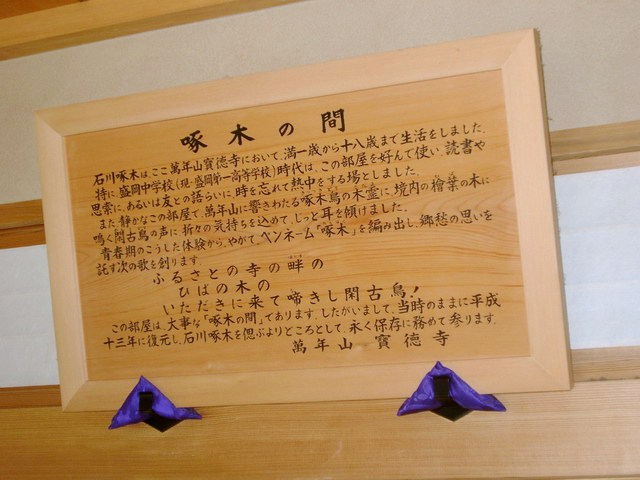

新しい御堂の中に「啄木の間」が復元されている。中庭には啄木の最初の筆名となった白蘋(はくひん)の池がある。この部屋で啄木は、文学の才能を育み、後に処女詩集「あこがれ」を生む詩作に励む。

新しい御堂の中に「啄木の間」が復元されている。中庭には啄木の最初の筆名となった白蘋(はくひん)の池がある。この部屋で啄木は、文学の才能を育み、後に処女詩集「あこがれ」を生む詩作に励む。

石川啄木記念館

「渋民紀行 05.07」の同項もご覧いただきたい。

宝徳寺に隣接して白い三角屋根の石川啄木記念館が建つ。

宝徳寺に隣接して白い三角屋根の石川啄木記念館が建つ。

左手に渋民小学校旧校舎・旧斎藤家屋敷が移築され、その間の庭には啄木師弟像が置かれている。

旧校舎は小学校時代に通学し、のち「日本一の代用教員」(明治39~40年)として教鞭をとった校舎。「雲は天才である」の学校の情景を思い出す。

館内は、啄木の直筆ノートや書簡、辞書等ゆかりの品々、写真、代用教員時代に弾いただろうオルガンなどが展示されている。

記念館の後方、一段高くなっている所に旧記念館があるが、中の見学はできない(何もないらしい)。建物の左に石川啄木慰霊塔がある。

昭和58年の建立。慰霊塔の背面の銅版に浮彫りされている歌が、苦難の時期の望郷歌、

<今日もまた胸に痛みあり。

死ぬならば、

ふるさとに行きて死なむと思ふ。

である。

旧記念館に向かって右手前には、与謝野鉄幹・晶子夫妻の啄木を偲ぶ歌、

<いつしかと心の上に跡形もあらずなるべき人と思はず 晶子>

<古びたる国禁の書にはさまれて日付のあらぬ啄木の文 寛>

を彫った歌碑がある。是非登って見てみたい。

斎藤家跡の歌碑

啄木記念館から国道4号線を南に500メートルほど戻る。左側に斎藤家の屋敷跡がある。結婚後盛岡での生活が破綻し、明治39年3月~翌40年5月、ここにあった斎藤家の2階に寄寓していた。(渋民第13地割24番地、現盛岡市玉山区渋民愛宕24番地)

啄木記念館から国道4号線を南に500メートルほど戻る。左側に斎藤家の屋敷跡がある。結婚後盛岡での生活が破綻し、明治39年3月~翌40年5月、ここにあった斎藤家の2階に寄寓していた。(渋民第13地割24番地、現盛岡市玉山区渋民愛宕24番地)

当時の家屋は渋民記念館に移築されているが、表札から見れば親族が同所に一家を構えているようだ。

道端のブロック壁の間に、高さ50センチほどの小さい歌碑がある。昭和29年5月、新東宝映画「雲は天才である」の中川信夫監督が寄贈したものという。

<かにかくに渋民村は恋しかり

おもひでの山

おもひでの川>

渋民小学校の碑

折り返して渋民公園行く途次、国道を挟んで記念館と反対側100メートルほどにある渋民小学校に通りかかる。

折り返して渋民公園行く途次、国道を挟んで記念館と反対側100メートルほどにある渋民小学校に通りかかる。

校庭の正面昇降口前にある歌碑には、

<その昔 小学校の柾屋根に 我が投げし鞠いかになりけむ>

の歌。昨年付いていた碑面のサッカーボールの痕はなかった。

渋民公園

小学校に隣接した北上川の左岸の丘に啄木第1号歌碑の建つ渋民公園がある。

啄木がふるさとの山と熱く想いつづけた岩手山と姫神山(歌碑の場所からは見通せないが)を望む。

「啄木をふるさとに返そう」と盛岡啄木会や東京啄木会が中心となり資金を募り、大勢の渋民村民が厳寒の中を3日がかりで運んだ1.3トンの大花崗岩で建てられた。没後10年目の命日大正11年4月13日のことであった。

<やわらかに柳あをめる 北上の岸辺目に見ゆ 泣けとごとくに>

鶴 飼 橋

啄木碑の後方、少し降りたところに北上川にかかる鶴飼橋(がある。ここ'おもひでの川'=北上川'の畔は、'おもひでの山'=岩手山と姫神山を望みながら少年啄木の親しんだところ。ふと我が十五のころを思い出す。

啄木所縁の地にあってできるだけ多く寄ってみたい気持が募り、やはり大分時間を費やした。13時過ぎの列車に間に合わないことにはなるまいが、少し急ぎながら朝来たばかりの慣れた?道を渋民駅に戻る。

渋民駅前の碑

旅人が渋民駅に降り立って、初めに啄木に触れるのがこの碑である。

最初に紹介した歌碑よりも前に建立された碑であるが、朝は焦っていたか見逃した。高さ1メートルほどの横長の花崗岩に、最もよく知られた啄木の小説の題名、

<雲は天才である>

が堂々たる筆づかいで陰刻されている。(揮毫者は地元の方)

が堂々たる筆づかいで陰刻されている。(揮毫者は地元の方)

母校渋民尋常高等小学校の代用教員の時期の作品だが、生前は未発表であった。

玉山村商工会創立三十周年 平成三年、と碑陰にある。この時建立した記念の碑がもう3基あるという。

‥‥‥‥‥‥‥‥

薄曇ないし薄日さす梅雨末期としてはまずまずの天気、恵まれたというべきか。

考えていた所をひととおり訪うことができた安堵感を感じていた。

少し空腹を覚えながらも、1時過ぎ2両編成のIGRで渋民駅と別れた。

盛岡からその夜帰宅(帰京)したとき、わずかに日焼けした顔を見て家人にもうお酒を飲んできたの?と尋ねられた。

-了-

===========================================

このページの先頭に戻る

啄木雑想のトップに戻る

へ

へ

明治23(1890)年に父一禎が本堂を再建して以来110年ぶりのこと。本堂から岩手山が真正面に見える。立派な伽藍となったが、啄木ファンとしては往時の建物に会えないのは残念ではある。

明治23(1890)年に父一禎が本堂を再建して以来110年ぶりのこと。本堂から岩手山が真正面に見える。立派な伽藍となったが、啄木ファンとしては往時の建物に会えないのは残念ではある。 新しい御堂の中に「啄木の間」が復元されている。中庭には啄木の最初の筆名となった白蘋(はくひん)の池がある。この部屋で啄木は、文学の才能を育み、後に処女詩集「あこがれ」を生む詩作に励む。

新しい御堂の中に「啄木の間」が復元されている。中庭には啄木の最初の筆名となった白蘋(はくひん)の池がある。この部屋で啄木は、文学の才能を育み、後に処女詩集「あこがれ」を生む詩作に励む。 宝徳寺に隣接して白い三角屋根の石川啄木記念館が建つ。

宝徳寺に隣接して白い三角屋根の石川啄木記念館が建つ。

啄木記念館から国道4号線を南に500メートルほど戻る。左側に斎藤家の屋敷跡がある。結婚後盛岡での生活が破綻し、明治39年3月~翌40年5月、ここにあった斎藤家の2階に寄寓していた。(渋民第13地割24番地、現盛岡市玉山区渋民愛宕24番地)

啄木記念館から国道4号線を南に500メートルほど戻る。左側に斎藤家の屋敷跡がある。結婚後盛岡での生活が破綻し、明治39年3月~翌40年5月、ここにあった斎藤家の2階に寄寓していた。(渋民第13地割24番地、現盛岡市玉山区渋民愛宕24番地) 折り返して渋民公園行く途次、国道を挟んで記念館と反対側100メートルほどにある渋民小学校に通りかかる。

折り返して渋民公園行く途次、国道を挟んで記念館と反対側100メートルほどにある渋民小学校に通りかかる。 が堂々たる筆づかいで陰刻されている。(揮毫者は地元の方)

が堂々たる筆づかいで陰刻されている。(揮毫者は地元の方)