今回は、東京の啄木ゆかりの場所を訪ねてみることにする。

啄木の東京在住は、

・盛岡中学中退後、明治35年11月1日から翌年2月26日まで(4カ月)

・37年10月31日から翌38年5月20日まで、詩集「あこがれ」を刊行(7カ月)

・39年6月10日から10日程千駄谷の新詩社に滞在、父の宝徳寺住職復帰運動

・41年4月28日、北海道流転の後上京、以後明治45年4月13日の逝去まで(4年)

合せてほぼ5年である。啄木にとって東京は、最大の文学活動の場であり、生活の場であった。

上野駅、駅前の碑

まず、東北からの玄関口上野駅から訪ね始めよう。

明治35年、卒業まで半年を残して盛岡中学を退学、文学を志し勇躍上京した。もちろんこの上野駅に降り立った。体を壊し翌年2月に渋民に帰郷するまでほぼ4カ月滞在した。(初めて上京したのは、明治32年夏14歳の時。上野駅に勤めていた義兄山本夫妻を訪うた。)

JR上野駅構内、常磐線や東北本線(宇都宮線)の列車が発着する低いホームが並ぶ15番線と16番線の間に、どっしりした鋳鉄製の丸い碑がある。東北新幹線上野停車を記念して昭和60年に設置されたという。

<ふるさとの訛なつかし 停車場の人ごみの中に そを聴きにゆく> (明43.03東京毎日初出、「煙二」序歌)

「上野はおいらの心の駅だ‥‥」という歌謡曲があるが、言葉が違い、また通俗的な旋律ではあるが、啄木のこの心をなぞっているとも思えてくる。啄木は没後90年余上野で生きている。

同じ歌が、同じ頃、同じ理由(生誕100年記念というのが加わるが)で、上野駅を出で御徒町方向の商店街の入り口(上野6-12-10、JRガード下)の鞄店の前の狭い歩道上にもある。金田一京助の子息春彦氏の書になる銘板を埋め込んだ、少し赤みを含んだ御影石の立派な碑だか、存在を無視され段ボールなどが立て掛けられており、写真を撮ることもままならない。

※ 最近この鞄店が閉じられ碑の回りはスッキリしている('05.3.23確認)。

[上野駅付近の地図。+印が商店街入口の碑]

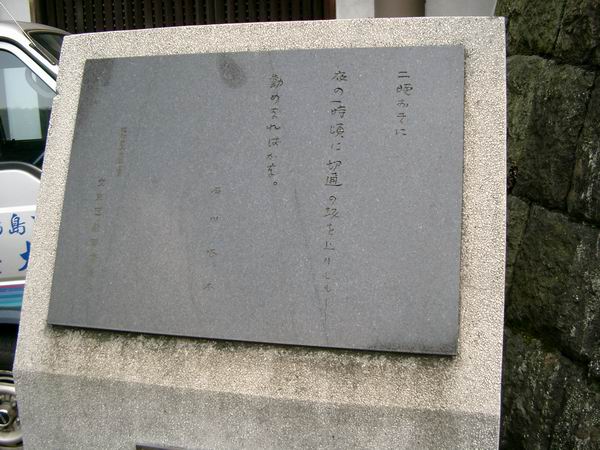

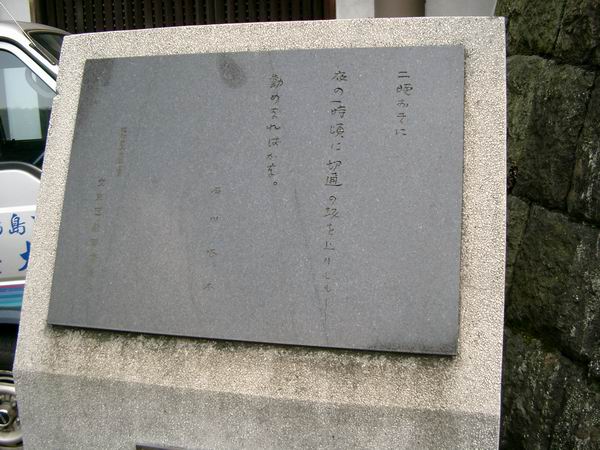

湯島天神切通しの碑

雑踏するアメ横を御徒町駅まで歩き、右折、湯島天神方向に向おう。

クルマの行き来の激しい春日通りを行くと緩い坂にさしかかる。左に上れば湯島天神である。この坂の途中の左

側歩道に、歌稿ノート(明治44年1月)の文字を拡大し彫り込んだ、

<二晩おきに、 夜の一時頃に切通の坂を上りしも――

勤めなればかな。> (悲しき玩具、初出)

の歌碑がある。

この「勤め」とはようやく安定した収入を得るようになった朝日新聞社勤務(明治42年3月から)である。

3日に一回午前一時までの夜勤があった。夜勤の帰りは乗換えの電車はなく上野広小路の停留所から暗いこの切通坂を通り、喜乃床(当初数か月は蓋平館)に帰った。月給25円の新米校正係にとっては一回1円の夜勤手当は大事な収入だった。

が、この勤務による過労は病を得る原因ともなった。明治43年12月には体調不調のため夜勤を辞さざるを得なくなる。

<切通の碑の説明文>

<切通坂の説明文>

[湯島切通しの地図]

赤心館跡

赤心館跡

この春日通りを歩きつづけるのは大変だから、バスに乗ろう。本郷3丁目で降り、交差点を渡り右少し先から菊坂に入る。300~400メートルほど行った左側に赤心館跡がある。

オルガノ株式会社の敷地(文京区本郷5-5)の中である。赤心館の隣には多くの文人たちが集った菊富士ホテルがあった。この跡に文人たちの名前が刻まれた石碑が建っている。

明治41(1909)年、啄木は家族を函館に残し単身上京した際、盛岡中学の先輩である金田一京助の下宿であるこの赤心館に転がり込む。東京での初めての住まいである。ここで文学に打ち込むが小説は売れず、家賃を納められず4ヵ月後に金田一とともに蓋平館(がいへいかん)に移る。

[菊富士ホテル跡の碑・赤心館付近の地図]

蓋平館別館跡の碑=旅館太栄館

菊坂を先に進んで言問通りに出て右に行きすぐ右に折れ新坂を上がる。(本郷3丁目交差点から東大赤門を過ぎ、郵便局の手前の道を左に曲がり突き当たり右にすぐ、という行き方もある。)

啄木が金田一京助の世話になり明治41年9月から翌年6月まで住んだ2番目の下宿蓋平館跡(本郷6-10-12)である。今は旅館太栄館が営業している。ここでは東京毎日新聞に連載された小説「

鳥影」などを執筆し、また多くの短歌を作った。

<東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる>(一握の砂冒頭歌、初出「明星」明41.7号)

この歌を刻んだ「啄木由縁の地」の碑が旅館の前庭に建てられている。

[蓋平館跡太栄館の地図]

喜之床跡=理容アライ

同じ道を通るのは面白くないが、菊坂をオルガノの角まで戻り右に曲がり、春日通りを渡った所に本郷弓町の「喜之床」跡(文京区本郷2-38-9)がある。

(本郷3丁目交差点から春日通り左側歩道を200メートルほど西に進んだ角になる)

ここは、明治42(1909)年 6月、函館に残してきた家族が上京すると言ってきたため急遽移転したのが、この床屋の2階6畳二間の間借りである。ここから京橋滝山町にあった東京朝日新聞に通った。ここでも、多くの作品を書き上げ、初めての歌集「一握の砂」を東雲堂書店から刊行している(明治43年12月)。しかしまた、ここでの生活の中で病が一家を襲う。啄木は腹膜炎から結核へ、母の結核から妻も罹患する。

今も理容アライとして理容・美容店を営んでいる。由来の記載された銘板と旧宅の写真等が掲出されている。遺構は犬山市の明治村に移設保存されている。

<こころよき疲れなるかな 息もつかず 仕事をしたる後のこの疲れ>

(初出「スバル」明42.5号)

と思う時期は長くはなく、家族との葛藤、貧困、病苦、思うように行かぬ文学活動への焦り(こう書くだけでなんと疲れることか)から、

<夜明けまであそびてくらす場所が欲し 家をおもへば こころ冷たし> (初出「精神修養」明43.12号)

<曠野より帰るごとくに 帰り来ぬ 東京の夜をひとりあゆみて> (初出「創作」明43.11号)

と、こんな思いになる。啄木はこの頃はまだ23歳、若いのである。

<喜之床跡の説明文>

[喜乃床跡=アライ付近の地図]

終焉の地-小石川久堅町

本郷3丁目で地下鉄丸の内線に乗り(またバスに乗ってもいい)茗荷谷駅から春日通りを本郷方向に行き桜並木が美しい広い通りを左折、2本目の道をまた左折、初めの道を右折、12.3分は歩く。

明治44年8月喜之床から退出を迫られ,小石川久堅町(文京区小石川5-11-7)の借家に引っ越す。3畳・6畳・8畳の3間、縁側もあり,小さな庭と門まである1軒家であった。(家賃9円,敷金2ヶ月)。資金は義弟宮崎郁雨が出した。啄木逝去までの8か月の住居で、終の棲家となる。いま宇津木マンションとその駐車場となっている。

東京都教育委員会によって都旧跡に指定され、「石川啄木終焉の地」の碑が昭和42年に建てられた。

※ 文京区「石川啄木終焉の地」碑の状況(2011.11)

[小石川終焉の地付近の地図]

浅草等光寺の碑

啄木の葬儀が行なわれた浅草等光寺は、地下鉄銀座線田原町で降り広い国際通りを北に数10メートルの細い道を折すぐ次の角にひっそりとある(台東区西浅草1-6-1)。寺の門を入ってすぐ右手に啄木の顔のレリーフを彫り込んだこの歌の碑がある。

<浅草の夜のにぎはひに まぎれ入り まぎれ出で来しさびしき心> (初出「東京朝日新聞」明43.3.18)

この寺では啄木の葬儀の一月前、母カツの葬儀も行なわれている。土岐哀果のはからいで兄が住職をしていたこの寺でのつづけての葬儀となった。

なお、遺骨は間もなく妻節子の強い希望で函館に移されている。

[等光寺の地図]

銀座朝日ビル前の碑

京橋区瀧山町にあった朝日新聞社には明治42年3月から逝去する45年4月まで在籍した。

短歌投稿欄として「朝日歌壇」が設けられ、その選者を任されるなど才覚を認められていたが、病のためこれも途中で辞めざるを得なかった。

外堀通りからみゆき通りに入り2本目の通りに建つ朝日ビル(中央区銀座6-6-7)の前の歩道に、新聞社勤務の情景を詠んだ、

<京橋の瀧山町の 新聞社 灯ともる頃のいそがしさかな>(初出「東京朝日新聞」明43.5.5)

の歌碑がある。

啄木没後60周年を記念して銀座の有志により昭和48年に建てられた。碑陰に啄木鳥(きつつき)のレリーフが置かれ「銀座の人これを建つ」とある。無粋にもトイレのつかまり棒みたいなものでガードされていて感興を殺がれること甚だしい。

<銀座の碑碑陰>

<銀座の碑下部 岩城之徳氏文>

[銀座朝日ビル付近の地図]

どうして銀座で終わるのか、って? よく行く新橋が近いからです。

長い時間、どうもお疲れ様。その辺でちょっと一杯どうですか。

第 8 回 -了-

(特記ない歌は「一握の砂」より)

('03/12)

※ 写真は他にも

写真帖「啄木所縁(ゆかり)」にあります。

![]() 」の「

」の「![]() 」の字はカバーされていないため、本サイトでは「啄木」と表記します。ご了承ください。

」の字はカバーされていないため、本サイトでは「啄木」と表記します。ご了承ください。 明治35年、卒業まで半年を残して盛岡中学を退学、文学を志し勇躍上京した。もちろんこの上野駅に降り立った。体を壊し翌年2月に渋民に帰郷するまでほぼ4カ月滞在した。(初めて上京したのは、明治32年夏14歳の時。上野駅に勤めていた義兄山本夫妻を訪うた。)

明治35年、卒業まで半年を残して盛岡中学を退学、文学を志し勇躍上京した。もちろんこの上野駅に降り立った。体を壊し翌年2月に渋民に帰郷するまでほぼ4カ月滞在した。(初めて上京したのは、明治32年夏14歳の時。上野駅に勤めていた義兄山本夫妻を訪うた。) 同じ歌が、同じ頃、同じ理由(生誕100年記念というのが加わるが)で、上野駅を出で御徒町方向の商店街の入り口(上野6-12-10、JRガード下)の鞄店の前の狭い歩道上にもある。金田一京助の子息春彦氏の書になる銘板を埋め込んだ、少し赤みを含んだ御影石の立派な碑だか、存在を無視され段ボールなどが立て掛けられており、写真を撮ることもままならない。

同じ歌が、同じ頃、同じ理由(生誕100年記念というのが加わるが)で、上野駅を出で御徒町方向の商店街の入り口(上野6-12-10、JRガード下)の鞄店の前の狭い歩道上にもある。金田一京助の子息春彦氏の書になる銘板を埋め込んだ、少し赤みを含んだ御影石の立派な碑だか、存在を無視され段ボールなどが立て掛けられており、写真を撮ることもままならない。

クルマの行き来の激しい春日通りを行くと緩い坂にさしかかる。左に上れば湯島天神である。この坂の途中の左

側歩道に、歌稿ノート(明治44年1月)の文字を拡大し彫り込んだ、

クルマの行き来の激しい春日通りを行くと緩い坂にさしかかる。左に上れば湯島天神である。この坂の途中の左

側歩道に、歌稿ノート(明治44年1月)の文字を拡大し彫り込んだ、 赤心館跡

赤心館跡 啄木が金田一京助の世話になり明治41年9月から翌年6月まで住んだ2番目の下宿蓋平館跡(本郷6-10-12)である。今は旅館太栄館が営業している。ここでは東京毎日新聞に連載された小説「鳥影」などを執筆し、また多くの短歌を作った。

啄木が金田一京助の世話になり明治41年9月から翌年6月まで住んだ2番目の下宿蓋平館跡(本郷6-10-12)である。今は旅館太栄館が営業している。ここでは東京毎日新聞に連載された小説「鳥影」などを執筆し、また多くの短歌を作った。 ここは、明治42(1909)年 6月、函館に残してきた家族が上京すると言ってきたため急遽移転したのが、この床屋の2階6畳二間の間借りである。ここから京橋滝山町にあった東京朝日新聞に通った。ここでも、多くの作品を書き上げ、初めての歌集「一握の砂」を東雲堂書店から刊行している(明治43年12月)。しかしまた、ここでの生活の中で病が一家を襲う。啄木は腹膜炎から結核へ、母の結核から妻も罹患する。

ここは、明治42(1909)年 6月、函館に残してきた家族が上京すると言ってきたため急遽移転したのが、この床屋の2階6畳二間の間借りである。ここから京橋滝山町にあった東京朝日新聞に通った。ここでも、多くの作品を書き上げ、初めての歌集「一握の砂」を東雲堂書店から刊行している(明治43年12月)。しかしまた、ここでの生活の中で病が一家を襲う。啄木は腹膜炎から結核へ、母の結核から妻も罹患する。 本郷3丁目で地下鉄丸の内線に乗り(またバスに乗ってもいい)茗荷谷駅から春日通りを本郷方向に行き桜並木が美しい広い通りを左折、2本目の道をまた左折、初めの道を右折、12.3分は歩く。

本郷3丁目で地下鉄丸の内線に乗り(またバスに乗ってもいい)茗荷谷駅から春日通りを本郷方向に行き桜並木が美しい広い通りを左折、2本目の道をまた左折、初めの道を右折、12.3分は歩く。 啄木の葬儀が行なわれた浅草等光寺は、地下鉄銀座線田原町で降り広い国際通りを北に数10メートルの細い道を折すぐ次の角にひっそりとある(台東区西浅草1-6-1)。寺の門を入ってすぐ右手に啄木の顔のレリーフを彫り込んだこの歌の碑がある。

啄木の葬儀が行なわれた浅草等光寺は、地下鉄銀座線田原町で降り広い国際通りを北に数10メートルの細い道を折すぐ次の角にひっそりとある(台東区西浅草1-6-1)。寺の門を入ってすぐ右手に啄木の顔のレリーフを彫り込んだこの歌の碑がある。 京橋区瀧山町にあった朝日新聞社には明治42年3月から逝去する45年4月まで在籍した。

京橋区瀧山町にあった朝日新聞社には明治42年3月から逝去する45年4月まで在籍した。