|

※ 文中の写真をクリックすれば大きめの写真がでます

|

好摩駅から西に1km足らずの小高い丘に「夜更の森」がある。

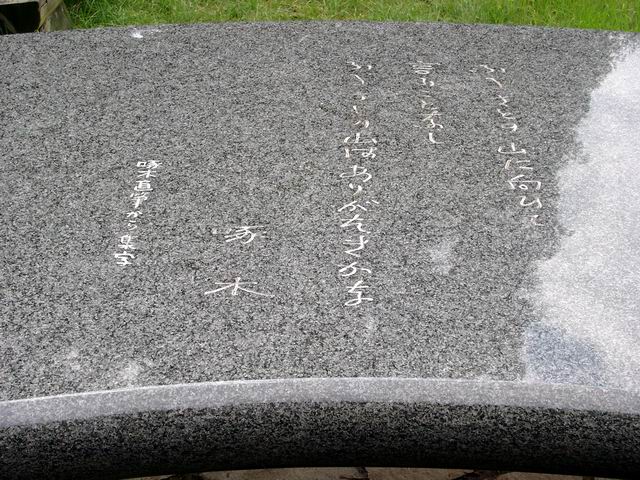

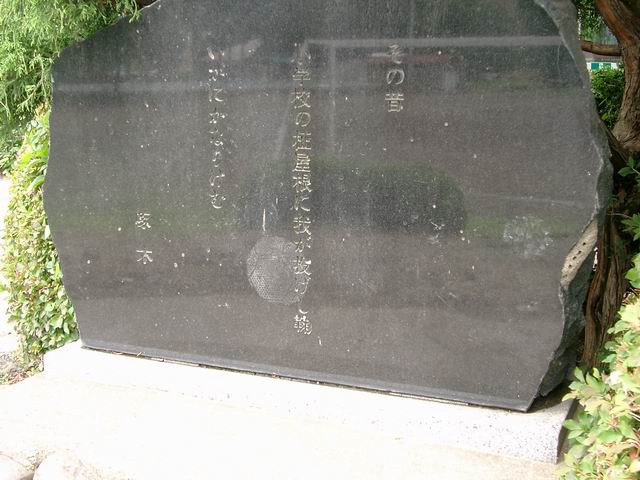

好摩駅から西に1km足らずの小高い丘に「夜更の森」がある。 姫神山麓から切り出した高さ2m・幅3mの大きな花崗岩に、

姫神山麓から切り出した高さ2m・幅3mの大きな花崗岩に、 戻って、好摩小学校に至る。校門は閉じられてはいない。出入り自由である。

戻って、好摩小学校に至る。校門は閉じられてはいない。出入り自由である。

整備中の広い道路を5分ほど行くと啄木記念館に着く。が、修学旅行の一団がいたので、構内を通り抜け隣接する万年山宝徳寺に行く。

整備中の広い道路を5分ほど行くと啄木記念館に着く。が、修学旅行の一団がいたので、構内を通り抜け隣接する万年山宝徳寺に行く。

戻って啄木記念館に行く。好摩駅から歩き続けたので、リーフレットを読みながら少時足を休める。渋民駅からであれば、国道4号線を経て2kmほどの道程である。

戻って啄木記念館に行く。好摩駅から歩き続けたので、リーフレットを読みながら少時足を休める。渋民駅からであれば、国道4号線を経て2kmほどの道程である。

-了-

| 「渋民紀行スライドショー」にもう少し写真があります。 |

| 「 啄 木 雑 想 」 書 き 流 し 目 次 | ||

| 第1回:北上川 | 第2回:盛岡中学 | 第3回:北海道流転Ⅰ-函館 |

| 第4回:北海道流転Ⅱ-札幌・小樽・釧路 | 第5回:初恋・思慕 | 第6回:思 郷 |

| 第7回:秋 想 | 第8回:東京啄木散歩 | 第9回:新年・新しき明日 |

| 第10回:誕生・渋民 | 第11回: 酒 | 第12回:終 焉 |

| 啄木幻想:はじめの恋 | 啄木略年表 | 写真帖「啄木ゆかり」 |