2010年12月09日 (水)

今年は山陰にⅡ-足立美術館・鳥取砂丘

承前。

第3日。宿の窓から明けやらぬ海と小船の灯を見ながらほの暗い中を起床。

|

| 足立美術館の庭園 |

日の出が遅く

(6時54分。東京で一番遅いのが1月初旬の6時51分)、朝食を摂っているうち少しずつ明るさが増してくる。今日は晴れそうだ。

8時半、観光客のため?開館時刻を繰り上げている安来市の

足立美術館に着く。昨日とはうって変わって清々しい晴天。ここの庭園はミシュランのランク「三つ星」等(

※)評価の高い日本庭園であり好天を喜んだ。まだ落葉を片付ける従業員が庭にいる。

|

| 伯耆大山 |

順路を進む。

土曜日だからなのか結構客が多い。愚にもつかないお喋りをする、この場所には似つかわしくない人の多さにうんざりしながらも、堪えて鑑賞。

設立40周年の特別展示で「無我」を含む所蔵の横山大観の絵を一挙公開中で、時機が良かった。他に高名な日本画家の作品がズラリTC

(ツアーコンダクター)の勧める、

平田田中作の彫像「

維摩一黙(」の眼光は迫力満点。

展示物の多さに圧倒され、2時間ほどはアッという間に過ぎたが、満足の時間だった。展示物は撮影禁止だから、写真は庭の景色にせざるを得ない。

|

| 鳥取砂丘の駱駝 |

バスは伯耆大山を右に見ながら、東に。因幡の白ウサギの白兎海岸を経て、1時半ごろに

鳥取砂丘着。のっぺりした場所だからそう広そうには見えないが、ずっと先を行く人の大きさ加減を見れば十分広いのが分る。砂の中をあの先の山まで行くには時間と気力が足りない。付近を徘徊しながら、観光用の駱駝等を結構珍しげに見ている。

未完成なため無料で供用している高速・鳥取道から中国道、岡山道と順調に来たが岡山市内に入って大渋滞、ひやひやしながら余裕なく新幹線に乗りこむ。夕食後のグリーン車内は走行音しかなかった。

夜10時過ぎ帰着、缶ビールを一杯飲んだんたっけ。やれやれ、と。

※ 米国の日本庭園専門誌「Journal of Japanese Gardening」の「2010年日本庭園ランキング」で、足立美術館の庭園が桂離宮等を抑え、初回2003年から8年連続で「庭園日本一」に選ばれている。

2010年12月08日 (水)

今年は山陰にⅠ-境港・石見銀山・出雲大社・松江城址

今年は恒例の京都の紅葉狩りに替えて、丁度その紅葉が見ごろの11月下旬、まだ行ったことがない山陰に出掛けることにした。厳しく言えば山口側から津和野に入ったことがあるだけの山陰である。

初日、岡山まで新幹線、そこでバスに乗り換え2時間半ほどで宿泊場所に近い

境港まで直行。

出発がゆっくりだっただけに境港に着いたのは4時少し過ぎ、今にも降り出しそうな空で薄暗い。ゲゲゲなぞ全く知らないし興味もないが、それでも小雨模様の<水木しげるロード>を往復。町おこしの「ゲゲゲの鬼太郎」に関わるブロンズ像が連なる。ここに来る途次通り抜けた長いケヤキ通りのほうが印象に残る。

|

| 石見銀山龍源寺間歩 |

玉造温泉泊。夕食時に地元芸能が披露されたが、さすが本場、安来節はなかなか上手い。拍手。外は暗くて何も見えない。地酒(島根の銘酒「李白」花こうじ)を少々味わい、翌日の盛り沢山の日程を考え、早寝。

翌第2日は、とりあえずは曇天、勾玉などを展示販売する伝承館を経て、'世界遺産

石見銀山'へ。どうして世界遺産なのかと訝しく思っていたが、懸念したとおりだった。

龍源寺

間歩(=坑口)まで40分ほど川沿いの山道を歩く。10分もあればゆっくり見られる坑道を出て戻る。

|

| 出雲大社拝殿 |

帰りは雨の中、往きよりもかなり距離がある、特に風情もない道を1時間、歩く。

自然を守りながら世界的鉱山を維持したという、今はやりのエコが指定の決め手だったとか。そうかも知れないが見て面白い訳がない。

次いで、靴底から水が沁み入りそうなかなりの雨の中、

出雲大社に参拝。本殿は5年をかけて大修造中とのことで、御仮殿=拝殿で大勢の観光客を一纏めにした'正式参拝'に連なる。

|

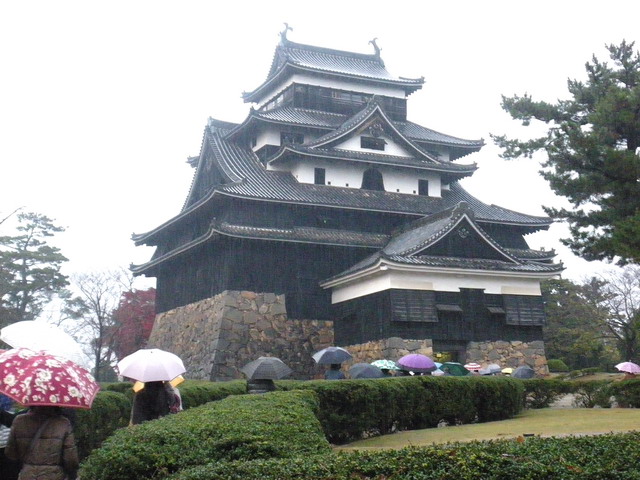

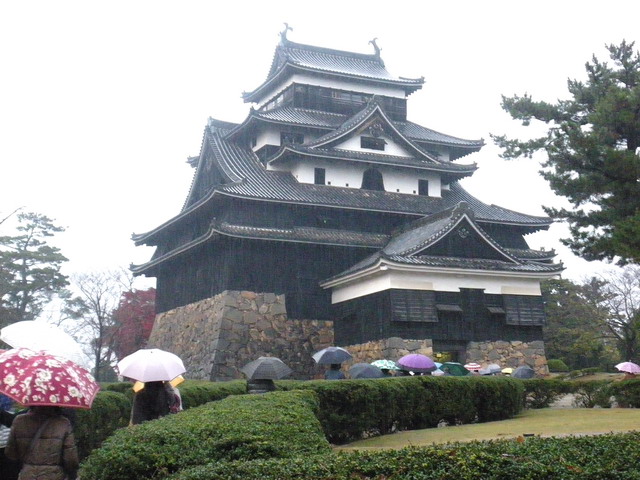

| 松 江 城 |

映画

「Railways」の舞台・一畑電鉄に15分ほど乗車、老朽設備の割にはスピードを出すので非常に揺れる。雄大な眺めのはずの宍道湖は霞んで見えない。

そして

松江城址に。コンクリートの復刻版と違い大修理はしているが当時のがっちりとした木造のお城は立派だ。ただこの時も本降りの雨。天守閣からの眺めもぼやけている。

この夜の宿は

皆生温泉(米子市)。万歩計は16000歩。今夜も島根の地酒「豊の秋」純米吟醸生酒を少しばかり。なかなかの酒とみた。

美保湾の波音が微かに聞こえる中、熟睡。

(以下別稿)

2010年11月20日 (土)

「銀杏は手品師」

フランク永井の「公園の手品師」は黄葉の季節になれば何時も思い浮かぶ歌である。昭和33年あのソフトな声で情感こめて歌われた私の好きな懐かしい歌である。

|

| 町田市木曽・福昌寺の大銀杏 |

この歌の作詞のモチーフとなった銀杏の樹が町田市にあることは大分前から知っていたが、いつでも行けそうな気がして延びのびになっていた。

その福昌寺境内の大銀杏は'76年に選定された町田の名木百選の一。訪れた日はまだまだらに色づいた段階。黒い雲が覆い3時過ぎというのに日暮かと紛うほど薄暗く小雨だに降り出す。で、4日後晴天の昨日出なおす。数日で黄葉が進み、はらりと落ち来る葉の舞いに、あの歌が頭の中で始まる。

作詞者の宮川哲夫(作曲は吉田正)はまだ忠生村だった昭和25年5月、忠生小学校(現忠生第一小学校)に赴任。昭和33年調布に転居するまで8年間町田市木曽に住んだ。宮川は生涯で850曲もの作詞をし、フランク永井の歌では「好きだった」「夜霧の第二国道」「羽田発七時五〇分」「夜霧に消えたチャコ」などがある。ゆかりの展示品が町田市民文学館にある。

「公園の手品師」は、この季節限定の、数少ないレパートリーのカラオケ曲だが、今年は歌う機会があるかナ。

◇ 12月に入り2度も歌う機会があり、これまでよりもかなり親しみのある曲に感じた。

2010年11月07日 (日)

那須-南会津-仙台-盛岡-作並

|

| 那須・朝の鰯雲 |

|

| 南会津・大内宿鳥瞰 |

|

| 南会津・塔のへつり |

|

| 東北本線・盛岡駅開業120年 |

10月は中旬の仙台に続いて月末また出掛ける機会があった。勤務していた会社のOB会、学生時代の同期会とその間を繋ぐための仙台・盛岡泊。

2年ぶりのOB会は那須で開かれた。凄まじい強雨の中、東京駅近くからバス2台が出発。着くまで雨。総会・懇親会とプログラムが進むが未明まで雨が続く。

夜明けの雲はあまり見かけない鱗の大きな鰯雲。ホテルを発つ頃には日が差し始める。福島南会津の「大内宿」、「塔のへつり」を訪れる。2箇所とも東北に在った時も名前も思い出そうにも聞いたことがない初めての所。

大内宿=会津藩主参勤交代の時の本陣が置かれた茅葺の家が連なる古い街並みをゆっくり観て歩く。

ついで「塔のへつり」、"へつり"とは川岸が切り立った崖となっている所をいう方言で、大川(阿賀川)が百万年もの間浸食と風化を繰り返し出来た、天然記念物に指定されている景観。坂を下り吊橋を渡り川面近くまで行く。紅葉はここも最盛期はもう少し先。

新白河から夕闇の仙台へ。

翌朝盛岡へ。東北本線&盛岡駅開業・開運橋開通120年の催しに出くわす。さんさ踊りなどを見て、啄木賢治青春館で開催されている「一握の砂100年展」(盛岡はこれが目的だった)をはじめ、例のごとく啄木ゆかりの諸所を巡る。盛岡城址の楓紅葉は大分遅れている。

翌日午前は貸し自転車で啄木所縁の所のほか、原敬の墓(大慈寺)を訪う。恐らく中学生の頃以来だろう。1911年に凶弾に倒れてから90年(90回忌)の記念展が原敬記念館で催されており、数日後の命日(11月4日)には記念イベントがあるという。境内で初老の女性に声をかけられた。そのイベントの俳句大会に出す句を詠むため来たのだという。小生の初心の俳句については語らず、昔の盛岡の佇まいなど5分ばかり。急ぎ駅に戻り昼過ぎ作並温泉に向う。

仙山線は暗い雨の中を行く。懇親会の前に企画されていたゴルフ会は中止になる。結局翌日まで降りつづいたが、暖かい宿で40人の懐かしい学友と遅くまで飲み語らったこと、言うまでもない。

翌朝は仙台も薄暗い雨空、街にも出ず予約していた列車を3時間も繰り上げて帰京。

5日ぶりに家で夕食。あーぁ疲れたよ。家内、もの言わず。

2010年10月22日 (金)

やり直しゴルフ-秋保

6月末の中止となったゴルフのやり直しに10月中旬の週末また仙台に行った。今度はゴルフ場を秋保に変えて成功。

明け方強い雨が降ったが、「今度は映画を観ないで済むね」と言いつつ友人のクルマに乗りこむときにはすっかり上がる。が、蔵王連峰の方は厚い雲、ゴルフ場が前の蔵王だったら霧がまたプレーの邪魔をしたかもしれぬ。

|

| 宮城・磐司岩 |

だんだん明るさを増す秋の日差しを楽しみながらプレー。前半は危ういながら何とか凌いだが、後半上がり4ホール(計Par16)で28の大叩き、あえなく優勝を逸する。

その夜の秋保温泉の宿での懇親が、12時を大分回った頃まで続いたのはいつもと同じ。

翌日、紅葉が始まった秋保大滝から二口渓谷・

磐司岩(と見て回る。二口峠は、学生時代の最後の夏、仲間5人で古いバスを利用した山小屋に、麻雀と歌とトリンケン(と言っていた。飲む=Getrank-'a'はUmlaut)と山歩きで2泊した懐かしい場所。

父母の墓参後、前夜の疲れを背負って帰宅、これもまた、よって(酔って?)件の如し。

2010年9月23日 (木)

新潟も豪雨の中のゴルフ

8年前に始まった、新潟勤務経験者数名による年1回の同地行き。昨年は主力メンバー2名が都合がつかず中止となっただけに、1週間前のその日を皆楽しみにしていた。

宴会はいつもと同じ料亭で賑やかに過ごしたが、翌日のゴルフは、普通なら当然止めるべき豪雨の中のスタート。前夜の疲れもあって誰か止めようと言ってくれないかなとひそかに思っていたが、折角遠くまで来たのだからと決行することに。

ハーフが終る頃雨は小止みになりそのまま雨が上がることを期待はしたものの、後半のスタートに行く途中からまた雨。最後の3ホールは薄日がさしたが、着衣はびしょびしょ。散々な成績は天候のせいに決まっている。

それにしても今年は先に書いた蔵王に続き遠出の雨に祟られる。「雨男」と指されないよう口を噤んでおこう。

2010年9月02日 (木)

飛 島 とびしま 行

8月下旬、酒田から39km、日本海に浮かぶ、全島が国定公園小さな島、

飛島に行った。周囲10km余・面積2.7k㎡、人口300余人。

7月に新しい定期船が就航、酒田からべた凪の夏の日本海を1時間20分で渡る。

|

| 飛島海岸遊歩道 |

港に近い宿で一休みして、酒田市が備えている無料の貸自転車で出掛ける。海釣り公園、海水浴場、海岸遊歩道を歩く。釣りと海水浴、バードウォッチングが売りものだが、我々のほかに人影はなく何か申し訳ないように思いつつゆったりした気分になる。

海水浴場は、かなり深い底まで見える澄んだ水に小さな魚が群れ泳ぐ。海岸遊歩道を行く。縦に斜めに地層が走る岩が切立ち、地殻変動が激しかったことを想わせる。3時間ほどで宿に戻る。

大きな鮑等の刺身やメバル、サザエ等、目的の一つである魚尽しの料理を堪能。僅かな酒に波の音を聞きながら寝入る。

|

| 飛島四谷ヨダニ展望台から |

翌朝も快晴、件の自転車で島内縦断、といっても尾根を通る4㎞ほどの道路、みんみん蝉の声が喧しい中をゆっくり走る。時折北側の横道に入り何カ所か展望台等に寄り、すっきりと晴れた紺青の日本海を大きく息を吸って眺める。道路の両脇はほとんどが畑、うち半分以上は草ぼうぼう。これは農道だナと言いながら行くと、看板に「農免道路」とあった。友人の親戚の家で、これも海の幸にあふれた昼食を馳走になり、宿に戻る。

スローというに相応しい一日を自然の中に過し、余韻を楽しみながら、車窓に夕焼の日本海をみて秋田に向う。

酒田も飛島もそうだったが秋田も真夏の暑さ、義父の墓参をしただけで帰京。

出発前から腫れていた左脚の脹脛は、冷して出来るだけ脚を使わないように気をつけたが、快方に向うことはなかった。まだ抗生物質が必要だったようだ。

※「農免道路」=「農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業」

=農林漁業用機械に消費されるガソリン税の免除に替えて整備される農水省事業道路。

2010年8月15日 (日)

8月15日こもごも

ある会で「八月は

(正しくは"や"……本稿末尾)六日九日十五日」という句があると紹介された。川柳かも知れないがとも言ってはいたが、私は立派な俳句だと思う。

※

今日その15日、65回目の終戦記念日。敗戦記念日ともいう。戦死者は約212万人、空襲による死者は約24万人

(内務省発表の数)。正12時、市の防災無線(というのかな)で黙祷を呼びかける放送があった。黙祷、合掌。

また今日は、月遅れの盂蘭盆。旧暦では七夕前夜の7月6日。本来の七夕とはこういう時季なのだと、改めて思う。旧暦の迎え盆が1週間後。

甲子園での熱い戦いの時期。昨日、早稲田実業が21―6で圧勝した。これがどうこういうことではないが、どういう時に、「圧勝」と言い、完勝、快勝、大勝、楽勝というのかな、と。

と考えていたら、今日の東京は「猛暑日」となるかもとの予報、続く暑さにうんざり。猛暑のほかにも、ひどい暑さを表す語がある、ある。

酷暑、炎暑、大暑、厳暑、極暑、激暑、劇暑、熱暑、烈暑、甚暑。日照りなら旱暑、湿気が甚だしければ溽暑、蒸暑。「苛暑」や「超暑」「惨暑」「凄暑」とは言わないかな。うーん暑いぞ。薄暑のころがなつかしい。

暑さを託つ程度でいま平穏に居られるのは、有難いことと思うべし、と自らに。

※ 書く前にもう少し念を入れればよかった。webで調べてみたら、

実は「現代俳句データベース」に

八月や六日九日十五日 荻原枯石

と収録されている。何とも申し訳ありません。(8/16補記)

|

2010年8月02日 (月)

薬師池観蓮会

昨1日は8月第1日曜日。大賀ハスで有名な町田の薬師池公園で観蓮会が開かれる日である。

|

| 薬師池の大賀蓮1<'10.8> |

早朝5時過ぎまだ街灯が点いている道を行く。今年で3度目の訪れになる。

散歩がてら1時間、くもり空だが蒸し暑さはこの時間でも既にすごい。汗を拭きふき列に並んで30分、蓮の茎を通してぐい呑み1杯程度のお酒をいただく。

|

| 薬師池の大賀蓮2 |

この

荷葉酒が呼びもの。酒は町田産米で作られた純米酒「尾根桜」

(醸造は「桑乃都」の八王子小沢酒造所)、端麗辛口というが少量なのでよく分らない。

(後記:市内の酒屋でさがしても見つからない)

明治の前半期多摩で盛んだった民権運動を記念して「自由民権の像」がここ薬師池公園に建てられ、その像の直下に「民権の鐘」がある。観蓮会の日だけ朝7時半までこれを撞くことが出来る。大きめの木のハンマーで二度心(力)をこめて叩く。

蓮は見事なほど葉が大きく多く、なかなか複数の花をひとつのカメラ画面に収められない。太古の蓮はこういうものなのかなとも思う。

蓮田の周りにはたくさんの蝉の抜け穴。時折牛ガエルの大きな鳴き声が皆を驚かす。萩の小花が開き始めて炎暑の中でわずかに秋の近いことを感じさせる。

9時過ぎ帰宅、すぐ朝のシャワー。この日も34℃を超える暑さになった。

2010年7月21日 (水)

町田からの夕焼

今日は最高気温

36.3℃で2年ぶりの猛暑日。手元の記録では'08/8/08の35.3℃以来。真夏日+熱帯夜が今日で1週間連続になる。今年の夏は暑そうだ。

小田急デパート町田最上階のレストラン街に丹沢が遠望できる和食店がある。

|

| 丹沢の夕焼 |

一昨19日も猛暑日直前まで気温が上がった真夏の炎天、乗るはずでいた電車をエレベーターに変え、喉を潤すことにする。

夕暮どき丹沢の山影がかなり近く見える。地との境は紅色、パープルを経て、右手=東には春のような淡い青が空を飾る。夕焼というには余りにも色彩にあふれた空であった。大山(=左端)がくっきりと頂を示していた。

中瓶がからになり、お勧めの酒一合を追加する頃、さしもの微妙な美しい色彩も徐々に褪せ、やがてようやくそれと判るかというほどの丹沢に変わっていった。そして、空も山も地もすべて墨絵の中に消えていった。

写真は丸6年になる携帯電話でガラス越しに撮ったもので、情景がうまく伝わらないかも知れない。

2010年7月03日 (土)

蔵王でのゴルフ、また雨

6月末、恒例の旧友とのゴルフ懇親のため、仙台・蔵王に行った。梅雨の最中のことであり雨の可能性は高いのは承知、根拠のない「運」を信じたが世の中、そう簡単にはいかない。

サッカーW杯決勝トーナメント初戦対パラグアイ戦(本戦0-0、PK戦3-5で敗退)を観ずに早寝して備えたのに、蔵王は強雨で練習グリーンも半分は水溜りになる始末。コーヒーを啜り期待はせずに30分ほど様子をみたが、濃霧だった昨年に続き「ゴルフ中止+映画」ということになる。

先刻来た道を仙台に帰り一年ぶりに観た映画は「Railways」。大手メーカーのエリートサラリーマンが中年になって中途退職し故郷の電鉄の運転士になるという話。

|

| 盛岡天満宮狛犬-台座に&啄木の歌の銘板が埋め込まれている |

皆居眠りせずに観たというから、去年の映画(Rookies)よりはまだ観甲斐があったと言うべきだが、前宣伝程のことはない。映画などに感激しない年齢になったということだろうか。

再び蔵王の麓に戻り遠刈田温泉の宿に入る。弱くなったと言いながら年齢の割には、遅くまで飲む、語る。話したことをほとんど覚えていないのはいつものとおり。その時はちゃんと喋っているのだから話すだけでいいのだろうね。

翌日一列車早めてくたびれ帰途につく。

なお、JR東日本内定額の切符だったので、仙台に入る前に盛岡に直行。3時間ほど天満宮や盛岡城址など市内を歩く。南部富士岩手山はこの日も雲間に隠れたまま、なかなか愛想良く迎えてくれない。

2010年5月16日 (日)

父母回忌法要など

5月連休明け、父十三回忌・母七回忌の法要のため仙台に行った。兄弟妹配偶者ともども10人全員集合。お互いに年齢より若いと誉めあいながら墓参の後、

ニッカの工場見学。

|

| ニッカ宮城峡蒸溜所-正式名です |

仙台勤務だったころ新川川

(にっかわがわ。広瀬川の支流)右岸で操業されたニッカウィスキーの二番目のモルト工場である。ついぞ行く機会がなかったが、不思議に懐かしい思いがした。何もない山奥だった所が今の住所表示は、仙台市青葉区ニッカ1番地。ブランド名にぴったりの名前の場所があるものだと、当時思ったものだ。上等なウィスキーをじっくり試飲させてもらい、日没の近い工場を後にする。

|

| 西方寺(定義如来)山門 |

宿は

作並温泉。仙台近郊の温泉にはかなり行っているが、ここは30年も前になるか、父母の結婚何周年かのお祝で兄弟揃って行ったのが最後。昔は仙台の奥座敷と言われたものだが、交通の便から今や秋保温泉にその座を取られたようだ。

翌日は、今は仙台市になっている西芳寺

定義如来に参拝。母がよくお参りに通った古刹で、そんな頃貰った小さい如来像や木のお守札等が今も本棚の隅に立ててある。

仙台に入る前日、頂に残雪を残す南部富士が見たくて

盛岡に足を延ばしたが、空は薄日の差す薄暑模様ながら殆ど山容は見えず、昔々の住いの近くの古社・高松神社、高松の池を回るにとどまった。夕刻からは雨になった。

短い旅ながら、中身は結構詰まっていた。

2010年5月07日 (金)

北東北の桜、空振り

更新を怠って3ケ月も経った。

4月は雨が多く寒ささえ感じる日が連なったが、それを補うかのようにゴールデンウィークは連日晴の初夏の気候になった。もう少し早く暖かくなってくれていたらとの恨み節がまだ残る。というのは―

|

| 弘前城天守閣から岩木山 |

4月26~27日、北東北の桜を見る心算で出掛けた。今年も開花が早いとの観測を信じて申込んだツアーだった。しかし、ほんのわずか開きかけている木もないわけではないが、弘前も、角館も、北上展勝地も、まだつぼみの段階、1週間後は素晴らしい花をつけているだろう桜の<

樹>を見てきた。

初日は晴天で雪を抱えた岩手山、岩木山が美しかったが、目的の桜花は完全に空振り、本稿はもうなにも書くことがない。

昨年は11~13日の南東北、見ごろには少々早かった所があったものの、三春の滝桜、白石川一目千本櫻、福島の花見山公園、は問題なく楽しめたのだったが。

2010年2月04日 (木)

寒い立春

今年も十分の一が過ぎ、節分そして今日立春、ラヂオやテレビでは、暦の上では春、という常套句を繰り返している。今日から春とするのは俳句の世界ぐらいで、「春の気たつを以て也(暦便覧)」程度で春といわれてもわが感覚は困るのだが。 旧暦では今年はまだ正月でもない(14日が元日)

すでに1月末には近郊では梅が見頃の所もあって、春近しと思わせたが、東京は今冬一番の寒さとか、2日には5cmほど雪が積り2年ぶりに雪掻きをした。全国的にも強い寒波の襲来という。明日から始まる札幌雪まつりは期間中雪像の傷みの心配がなさそう、という程度のメリットはある。

この日、小澤民主党幹事長不起訴(元秘書3人は政治資金規正法違反で起訴)と横綱朝青龍引退とのニュースが報じられた。マスコミの連日の反小澤・反朝青龍ともとれる報道に食傷していたが、少しはワイドショウや紙面が大人しくなるのだろうか。古い体質が問われる政界・相撲界はこの先まだまだ問題を抱え、春の来るのは何時になるやら。

2010年1月01日 (木)

明けましておめでとうございます 庚寅元旦

新しい年が良い年になりますようにお祈り申し上げます。

昨年はアメリカでは「Change」、日本は「新」の年でしたが、今年は、辛酸や辛抱の「辛」ではなく、前進・躍進・進展の「進」となってもらいたいものです。

昨年はアメリカでは「Change」、日本は「新」の年でしたが、今年は、辛酸や辛抱の「辛」ではなく、前進・躍進・進展の「進」となってもらいたいものです。

元日は啄木のこの歌

“何となく、 今年はよい事あるごとし。 元日の朝、晴れて風無し。”

で 決まり なのですが、こんな歌もあります。

過ぎゆける一年のつかれ出しものか、

元日といふに

うとうと眠し。 啄 木

△このページのTOP

初日、岡山まで新幹線、そこでバスに乗り換え2時間半ほどで宿泊場所に近い境港まで直行。

初日、岡山まで新幹線、そこでバスに乗り換え2時間半ほどで宿泊場所に近い境港まで直行。

今日その15日、65回目の終戦記念日。敗戦記念日ともいう。戦死者は約212万人、空襲による死者は約24万人(内務省発表の数)。正12時、市の防災無線(というのかな)で黙祷を呼びかける放送があった。黙祷、合掌。

今日その15日、65回目の終戦記念日。敗戦記念日ともいう。戦死者は約212万人、空襲による死者は約24万人(内務省発表の数)。正12時、市の防災無線(というのかな)で黙祷を呼びかける放送があった。黙祷、合掌。

昨年はアメリカでは「Change」、日本は「新」の年でしたが、今年は、辛酸や辛抱の「辛」ではなく、前進・躍進・進展の「進」となってもらいたいものです。

昨年はアメリカでは「Change」、日本は「新」の年でしたが、今年は、辛酸や辛抱の「辛」ではなく、前進・躍進・進展の「進」となってもらいたいものです。