このページは125%程度に拡大した画面が見やすいよう設計しています

お台場の写真は フォトアルバムの「如雨写真帖「お台場」」にたくさんありますのでご覧ください。随時追加しています。

|

|

|

|

「如雨而酔写真帖」が大きくなりすぎたので―。(04.04.07) |

お 台 場 の 自 由 の 女 神 像 に つ い て

お台場にどうして「自由の女神像」があるのか、少々説明しておきます。

「1998-1999 日本におけるフランス年」を記念し、パリ市セーヌ川の中洲シーニュ(白鳥)島にある「自由の女神像」が、1998年4月から1999年5月まで貸し出され、お台場海浜公園に設置されました。

これが非常に好評で、「臨海副都心まちづくり協議会」が女神像の返却後も何とかレプリカを設置したいと、パリ市に申請、フランスに帰った女神像から直接型取りして制作されたものです。

オリジナル像と同じブロンズ鋳造製法の完全復刻像(高さ約11m 重量約9t)とのことです。

本物が乗っていた同じ台座に据えられ2000年12月22日除幕されました。

そもそも「自由の女神」は、フランス政府がアメリカ建国100周年(1876年)を祝してニューヨーク市に贈ったもので、これが有名なニューヨーク港にそびえ立つ「自由の女神像」です。

その返礼として、パリ在住のアメリカ人の組織「アメリカ・パリ会」がフランス革命100周年(1889年)を記念してフランス政府に贈ったのがパリの「自由の女神像」です。

|

ニューヨークの自由の女神像は、ほぼ等身大の原型(フレデリック・オーガステ・バルトルディ彫塑)を拡大複製して鉄骨とブロンズのガワで作ったものです。

これを4分の1(高さ45m→11m) のサイズにして作成されたレプリカがパリ・セーヌ川の像です。もちろん「原型」を参考にしたでしょう。

この原型はパリのリュクサンブール公園にあるそうです。「そう、小さいのよ」と聞きました。

レプリカといえども他にはないそうです。格好の似たものは方ぼうにありますが。

至近にある「アクアシティ」の女神の広場は、女神像とレインボーブリッジを背景にした写真撮影の人気スポットになっています。

|

| 記念撮影の名所-アクアシティ女神の広場 |

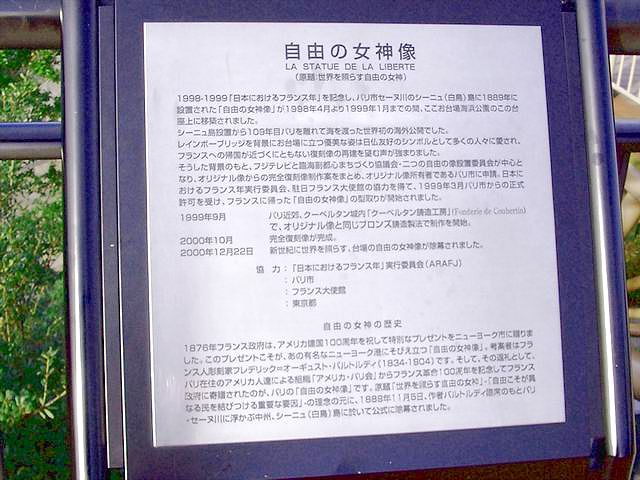

女神像の傍に設置されている銘板には次のような説明文があります。

自 由 の 女 神 像

A STETUE DE LA LIBERTE

(原題:世界を照らす自由の女神)

1998-1999「日本におけるフランス年」を記念し、パリ・セーヌ川に浮かぶ中州シーニュ(白鳥)島に1889年に設置された「自由の女神像」が1998年4月より1999年1月までの間、ここお台場海浜公園のこの台座上に移築されました。

シーニュ島設置から109年目パリを離れて海を渡った世界初の海外公開でした。

レインボーブリッジを背景にお台場に立つ優美な姿は日仏友好のシンボルとして多くの人に愛され、フランスへの帰国が近づくにともない復刻像の再建を望む声が強まりました。

そうした背景のもと、フジテレビと臨海副都心まちづくり協議会・二つの自由の像設置委員会が中心となり、オリジナル像からの完全復刻像制作案をまとめ、オリジナル像の所有者であるパリ市に申請、日本におけるフランス年実行委員会、駐日フランス大使館の協力を得て、1999年3月パリ市から正式許可を受け、フランスに帰った「自由の女神像」の型取りが開始されました。

| 1999年 9月 | パリ近郊、クーベルタン城内「クーベルタン鋳造工房」でオリジナル像と同じブロンズ鋳造製法で制作を開始。 |

| 2000年10月 | 完全復刻像が完成。 |

| 2000年12月22日 | 新世紀に世界を照らす、台場の自由の女神像が除幕されました。 |

| 協 力 | : 「日本におけるフランス年」実行委員会(ARAFJ) |

| : パリ市 | |

| : フランス大使館 | |

| : 東京都 |

自 由 の 女 神 の 歴 史

1876年フランス政府は、アメリカ建国100周年を祝して特別なプレゼントをニューヨーク市に贈りました。

このプレゼントこそが、あの有名なニューヨーク港にそびえ立つ「自由の女神像」。

考案者はフランス人彫刻家フレデリック=オーギュスト・バルトルディ(1834-1904)です。

そして、その返礼として、パリ在住のアメリカ人達による組織「アメリカ・パリ会」からフランス革命100周年を記念してフランス政府に寄贈されたのが、パリの「自由の女神像」です。

原題「世界を照らす自由の女神」-「自由こそが異なる民を結びつける重要な要因」-の理念の元に、1889年11月5日、作者バルトルディ臨席のもとパリ・セーヌ川に浮かぶ中州、シーニュ(白鳥)島に於いて公式に除幕されました。

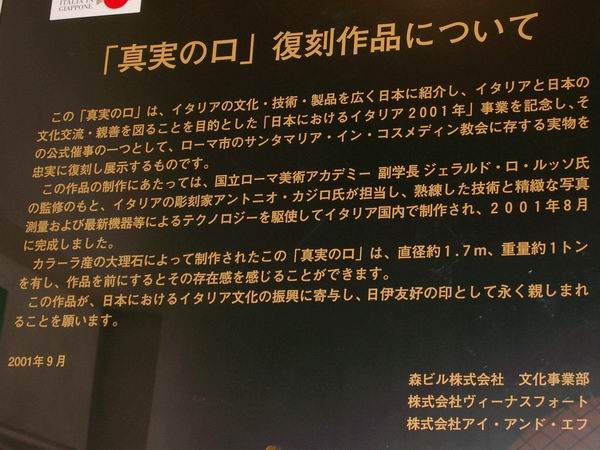

「真 実 の 口」 に つ い て

|

レプリカといえば、お台場(正確には青海地区だが)には、もうひとつ知られたものがある。

ヘップバーン主演の名作「ローマの休日」で一躍有名になった「真実の口」である。ヴィーナスフォート2階真実の小径奥の小さな部屋の中にある。

「日本におけるイタリア2001年」を記念し制作されたこの復刻作品は、イタリアの彫刻家アントニオ・カジロ氏が制作、精緻で、文化的・芸術的に価値のある作品、とのこと。

説明板には、経緯や制作過程が詳しく説明されている。

本物は、ローマのサンタマリアコスメディン教会にある(という)。

大きな円状の大理石に海神トリトーネの顔が浅く彫られていて、口が少し開いている。この開いた「口」で有名なのである。

いつの頃からか、罪に問われている人が嘘をつくと神様に手を食われるといわれるようになり、今では嘘つきでない観光客が口に手を入れ記念写真を撮る名所となっている。

もともとは下水溝の蓋か、ヘラクレス神殿またはある噴水の装飾の一部だったといわれている。下水溝の蓋だとちょっとさびしい。

かのオードリー・ヘップバーンが、獅子の口に入れたグレゴリー・ペックの手が食いちぎられたと思い驚く、あの映画のシーンが思い出される。そのときは謂れなどさほど気にしなかったが、印象に残る場面だった。

王女の彼女も新聞記者のグレゴリー・ペックも、今は亡い。

蛇足に過ぎるが、自由の女神同様、「真実の口」も占いマシーンの形で方々で見かける。お台場でもアクアシティ3階にあり、恐る恐る?口に手を入れている人も多い。

(ごく最近-03年9月-、どうしてかなくなっていた。結構人気だったのだが。)

(03.08.03)

写真のほかにも説明板が掲示されていますが、そのひとつには次のような説明文があります。

古 代 伝 説

国立ローマ美術アカデミー

副学長 ジュラルド・ロ・ルッソ

サンタマリア・イン・コスメディン教会の「真実の口」

罪に問われている者が嘘をつくと、河の神に手が食われてしまうといわれる「真実の口」。その伝説がいつ生まれたか定かではない。また過去の物事に謎はつきものである。「真実の口」では、誰がどのように真偽を裁き、手を切断していたのだろう?無言の神のお告げを受け、切り落とすために誰かが隠れていたのか・・・・。

石の謎を解くには、ローマの長い歴史をさかのぼる必要がある。それぞれの民族には、シンボルやエピソードによってあかされる風俗や習慣があり、これらが謎めいた出来事を知るカギとなる。

その習慣は不安に満ちた中世、つまり時代にまたがる蛮行で荒れ果てたローマ帝国の姿が残る中、誰かが人間の善悪の判断を、過去の栄光が残した古い大理石板に委ねたことから始まった可能性がある。

当時、サンタマリア・イン・コスメディン教会の正面にある広場では、しばしば社会運動が繰り広げられ、多くの処刑が執り行われた。権力を維持するために視覚的なものを必要とした異端審問の時代である。

「真実の口」について私たちが知っている事実は、ローマ時代に無名の彫刻家が円状の大理石に彫った浅浮き彫りで、もともと大下水溝クロアーカ・マクシマの蓋か、ヘラクレス神殿またはある噴水の装飾の一部だったということである。いずれにしろ、この伝説のおかげで世界から観光客が訪れるローマの名所の一つとなっている。

ローマには表情豊かな彫像など、他にも数多くのモニュメントがあるが、「真実の口」がこれほど有名になった理由はどこにあるのだろう。

その彫刻は謎めいた表情を浮かび上がらせ、人を見抜くような目つきが我々に想像の楽しみを与えてくれる。ちなみにローマにある数々の建築物を飾るグロテスクな怪人面にも、これと同じ目つきが見られる。

この芸術的な特徴に、時の経過を加えると、古いことわざにある「物を言う石」が、続いてもっともらしい「裁断を下す石」になった。その後多くの変遷に伴い、次第に「手を食う石」になったのである。

「真実の口」は数々の重大な出来事の証人であり、人生の奥底を知り尽くしているかのようである。

その意味で、また未知の知識を前に、嘘と真実を区別できる「真実の口」がいかに重要だったか理解できるだろう。

幸い、今日この大理石の丸板は、手を入れる者を待ち、愛を誓い合う若者たちの鼓動を静かに聞いているだけである。もし、河の神が本当に話すことができたら、その言葉は少なくないだろう。

2001年8月8日 ローマ

ジェラルド・ロ・ルッソ

(03.10.25補記)

△TOPお 台 場 の 桜

【お台場 桜の謎】 【戦前植樹?資料なし】 【第三台場の30本】

の見出しで朝日新聞’03.4.4付夕刊に紹介された。

要約しながらご紹介したい。

この桜がある「第三台場」はレインボーブリッジからすぐ下に見えるし、お台場海浜公園から歩いていけるところだが、普段でも訪れる人は少ない。まして桜の時期は短く、たまに、あの桜のある島にはどう行けばいいか、という問い合わせもあるというが、気にはしていても知っている人は余り多くはない。

いつ誰が植えたかよく分からないというこの桜は50本ほどあったというが、台風などで倒れ今は30本程度になっている。港区港郷土資料館にもこの桜の資料はないという。

この記事のあとすぐ反響があった。

翌週(03.4.12だと思うが、さらに次の週かもしれない)朝日新聞夕刊に【お台場の桜「植えました」】と、桜を植えた二組の話が出る。

【静岡・東京、50年前の生徒たち】 【建設100周年に/講和条約祝い】の見出しに、記事が続く。

「お台場の桜は50年前、私たちが植えました」と静岡県韮山中学校3年生だった女性が昔を思い出す。「きっとあのときの桜だ!」。

1953年は郷土の偉人江川太郎左衛門が台場を建設して100周年、これを記念しての桜の苗木の植樹だった。韮山中学校には53年3月10日植樹した記録が残っている。

「第三台場」には68年の工事で陸続きになるまでは船で渡るしかなく、植樹のため小船で渡った思い出を語る元副知事の話もある。

もう一方は、東京都福生市の話。福生第一小学校の5年生は、1952年4月28日、遠足で第三台場を訪れ、桜を植えたという。二つの時期は近いがこちらは日本が独立を回復したサンフランシスコ平和条約発効を祝って、当日の植樹。30~40センチぐらいの苗木を植えたという。

いずれも50年も前の話であるが、自然の時計はゆったりとして長い。

昨年、この記事を読んだときは桜は散り始めていた。残念と思いながら一年を経て、今年は好天の下、満開のダイバサクラを観ることができた。花の早い大島桜は葉桜に近かったが―。

写真をこの稿に先がけてフォトアルバム[お台場の桜]に載せている。

また、朝日新聞の記事をつけたので、興味のある方はご覧いただきたい。

以 上

(04.04.17)

第 三 台 場 の 桜

写真の上でクリックすると大きめの写真が出ます。

|

|

|

|

お 台 場 関 連 サ イ ト

お台場の情報は、お台場関連サイトをご参照下さい。

主要なサイト30箇所を紹介しています。お出掛け前にご参考までご覧ください。

お台場の地図は、

「Mapion」で見てください。

|